虐待の要因は貧困や孤立

全国に1歳から18歳まで約3万人の子どもたちが暮らしています。児童養護施設の多くの子どもの入所の背景には、貧困があります。特に母子家庭出身の子どもは35%もいて、日本における母子家庭の貧困率は66%と、とても突出しています。

さらに、この児童養護施設の子どもの53%が虐待を受け、その数は年々増加しています。

児童養護施設の多くの子どもの入所の背景には、貧困があります。特に、母子家庭出身の子どもは35%もいて、日本における母子家庭の貧困率は66%と、とても突出しています。

虐待は人格を否定し、生きる力を奪う

幼少期に虐待を受けた子どもたちは、「自分など生まれてこなければよかった」「自分は何をしてもダメだ」という強い自己否定の気持ちを抱いてしまいます。

しかし、人は、自己を否定したままで前向きに生きていくことはできません。

「自分に価値はない」「努力をしても何の意味もない」と思っている限り、将来の目標を持ったり、目標に向けて努力をしたりすることは難しいのです。

生きる努力は自己肯定感から生まれる

虐待を受けた子どもたちが前向きに生きていくためには、「自己肯定感」を取り戻すことが必要です。それを育むのは日々の成功体験の積み重ねと、それを支える信頼できる大人との人間関係です。小さな成功でも、それを褒められることで、「自分を認めてくれる人がいる」、「私でもできる」と自己肯定感を得ることができます。そして、「また褒められたい」と努力できるようになります。このように、自己肯定感は、日常の中で少しずつ養われていくのです。

虐待を乗り越えるには、虐待と同じだけの手厚いケアが必要

児童養護施設の子どもたちは、自己の存在を強く否定した、いわば「マイナスの状態」からスタートしています。子どもたちが虐待の傷を乗り越えて「自己肯定感」を取り戻していくためには、普通の家庭の子どもが普通の家庭で受ける以上の手厚いケアが必要です。

しかし、現在の児童養護施設の多くは、

子どもたちを十分にケアできる状況ではありません。

一対一で子どもと接することができない児童養護施設の現状

児童養護施設のケア職員は勤務時間に平均して10人の子どもの対応をしています。また、児童養護施設の子どもたちの約7割は、「大舎制」という寮のような大規模な施設で暮らしをしており、平均42人の子どもたちが共同生活をしています。

このような環境では、普通の親子のように、子どもと職員が一対一で接する機会はなかなか得られません。こうして、自己肯定感を取り戻す機会を得ることなく、虐待の傷から十分に回復しないまま大人になってしまう子どもも少なくありません。

貧困と虐待の連鎖が起こっている?

虐待の傷から十分に回復しないまま大人になった子どもたちには、厳しい現実が待ち構えています。高校中退率は高く、大学進学率は低く、ホームレスになってしまうケースもあります(※)。

また、結婚をして子どもが生まれても、自分が親にされたように子どもを育ててしまう人もいます。こうして虐待が「連鎖」する確率は3割から5割といわれています。

※2006年における児童養護施設の子どもの高校中退率は7.6%で、全国平均の3倍以上大学進学率は9.3%で、全国平均の5分の一。ビックイシュー基金の『若者ホームレス白書』(2010年12月)によると、ホームレスの中には児童養護施設の出身者が多いといいます。

子どもの心をケアする環境を整える寄付プログラム 「チャンスメーカー」

子どもの未来を変える寄付

チャンスメーカー

生まれ育った環境に関係なく、子どもたちが幸せに生きるチャンスが当たり前に得られる社会を実現したい。そのような思いを込めて、私たちは寄付プログラム「チャンスメーカー」をつくりました。この寄付により、子どもたちが「自己肯定感」を取り戻しやすい環境を整え、子どもたちが将来、精神的・経済的に自立ができるようにサポートします。

あなたの寄付で実現できる3つのこと

「チャンスメーカー」で集まった寄付金は、児童養護施設の子どもたちが大きな集団で暮らす大規模施設「大舎制」から、個別のケアが可能な小規模施設「グループホームや小舎制ユニット等」へ建て替えることを推進します。これにより、3つの効果が期待できます。

一対一の個別のケアが可能になる

児童養護施設を小規模な施設「グループホームや小舎制ユニット等」に変えると、職員1人が接する子どもの数が少なくなります。これにより、子ども一人一人の状況に合わせたケアがやりやすくなり、子どもは

特定の大人との深い愛情関係を築きやすくなります。

施設で遊ぶ子どもたちの様子

職員の人手不足が改善される

児童養護施設を小規模施設「グループホームや小舎制ユニット等」に建て替えると、国・地方公共団体から補助金が増え、職員を増やすことができる制度があります(都道府県により制度の内容は若干異なります)。これにより、児童養護施設の慢性的な人手不足が改善され、

職員が子どもに時間をかけて寄り添うことができるようになります。

子どもがより安全に暮らせるようになる

児童養護施設には現在の建築基準を満たさない古い建物も多くあります。施設の改築を通じて子どもたちにとって

安全・安心な養育環境を整備することができます。

壁に大きく入ったひび割れ

チャンスメーカーの特徴

寄付プログラム「チャンスメーカー」は、皆さまからいただいた寄付金を国・地方自治体の制度と組み合わせ、約4.5倍の価値にして

児童養護施設に届ける資金効率の高い寄付プログラムです。

ある施設の建て替え事例

建物は老朽化が進んでいました

これまでに我々が寄付プログラム「チャンスメーカー」を利用して、大規模施設の「大舎制」を小規模施設「小舎制ユニット」に建て替えることを実現した、ある東京都所管の施設を例にこの仕組みを紹介します。

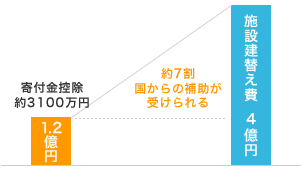

この施設の建て替えには、約4億円の建設費が必要でした。

私たちは、その莫大な費用を、以下のように集めようと考えていました。

※ 以下の内容は、Chance Makerの仕組みをわかりやすくご説明するために、一部、

仮の金額を置いております。

実際の金額は、施設の自己資金や建て替え費用によって異なります。

施設ごとの詳細を確認される方は、以下のレポートをごらんください。

・2015年05月

筑波愛児園 第一回寄付金振込に関する報告書

・2015年10月

筑波愛児園 第二回寄付金振込に関するご報告

・2015年06月

鳥取こども学園 第一回寄付金振込に関する報告書

すべてチャンスメーカーの支援でまかなった場合

国の補助金を利用する。

児童養護施設が施設を建て替えるときに、建築費の7割を国が補助をしてくれる制度があります。4億円のグループホームや小舎制ユニット等を建てるときには、その7割のおよそ2億8000万円を国から補助を受けることができます。つまり、1億2000万円の手元資金があれば、4億円の建築費を準備することができ、施設を建て替えることができます。

1億2000万円 が 4億円 となり、約3.3倍の価値となります。

社会福祉法人から借り入れし、手元資金を準備する。

次に、手元資金の1億2000万円を準備します。児童養護施設は、手元資金を社会福祉法人である福祉医療機関から15年間無利息で借り入れることができます。1億2000万円を15年間で返していく場合、年間800万円、つまり、1ヶ月あたり67万円準備できれば施設の建て替え費用の4億円を準備することができるのです。

「チャンスメーカー」を通じて、月67万円を準備する

1ヶ月67万円を、「チャンスメーカー」を通じて集めます。

「チャンスメーカー」は、月々1000円から始められる継続型の寄付プログラムです。670人の方に毎月1000円支援していただくことで、月67万円の寄付を集めることができます。1人1人の月1000円の寄付が4億円の施設の建て替えにつながり、多くの子どもたちの人生に大きな影響を与えることができるのです。

※クレジットカード等の手数料は考慮していません。

「完全パートタイムNPO」と「認定NPO」の資金効率の良さ

私たちLiving in Peaceは、全員が本業を持つビジネスパーソンで、専従の職員を持たない「完全パートタイム NPO」です。一般的に、寄付金が支援先に届くまでにNPOスタッフの人件費などの経費が寄付金から差し引かれますが、私たちは人件費が発生しないため、寄付金のほとんどが子どもたちのために使われます。これまでの実績では、寄付システムの手数料などの最低限の諸経費は、寄付金のおよそ7〜10%です。

また、認定NPO法人であるため、いただいた寄付金は税制上の優遇措置の対象となり、所得税の税額控除などの適用を受けられます。

年額12000円(月額1000円)の寄付をする方の場合を例にすると

建設費:12000円(寄付額) − 約1200円(諸経費) = 約10800円

負担額:12000円(寄付額) − 4000円(控除額) = 8000円

となります。

そのため、実質8000円の寄付で10800円の建設費を届けることができ、1.35倍の価値になります。

国からの補助金制度と無利息の貸付制度(3.3倍)、

さらに、Living in Peaceの効率的な事業運営と

認定NPOとしての税制上の優遇措置(1.35倍)を活用することにより、

寄付の価値は約4.5倍となります。

私たち一人ひとりの行動で社会を変えていくことができる

私たちは、貧困と虐待の「連鎖」という悲劇を、一人ひとりの行動で変えていくことができると信じています。

あなたも「チャンスメーカー」にぜひご参加ください。

チャンスメーカー(会員・サポーター)となり、継続的に寄付する方法です。

寄付金額は、月々1,000円から、ご自由に選んでいただけます。

・VISA,MasterCard,JCB,American Expressがご利用いただけます。

・寄付額の変更/停止はご自由です。

・オンライン寄付フォームサービス「F-REGI」からの申込となります。

■寄付特典について

ご登録のEメールアドレスに月1回、 メールにてマンスリーニュースレターをお送りします。支援先の施設の近況、Living in Peaceの活動、メンバーの講演会の情報等をお知らせします。

■寄附金控除が受けられます

Living in Peaceは認定NPO法人であるため、皆さんのご寄付は、申告することによって、税制上の優遇措置を受けられます。

※控除される金額は、個人によって異なります。詳しく確認されたい方は、所得税の控除に関しては所轄の税務署に、住民税に関してはお住まいの地方自治体にご相談ください。

支援者の声

出井伸之さん ソニー株式会社アドバイザリーボード議長

一線で働く人にも関心を

清華大学のアドバイザーをしていますが、そこに来る「エリート」の学生たちに、中国の地方の農村部に行ってその窮状を見てくるというプログラムを奨励しています。

海外の途上国に行ってくる以上に、カルチャーショックを受ける学生が多いです。

第一線で働くビジネスパーソンや官僚・政治家も、こういった日本の窮状を知った上で自らの活動を行うことによって、仕事の広がりや深みが増すのではないでしょうか。少なくとも、昔のこの国では皆がそうでした。

幅広い人々が児童養護施設に関心を持つことに主眼を置くこのプログラムチャンスメーカーを私も応援します。

土井香苗さん ヒューマンライツウォッチ日本代表

子どもたちを支援、そして子どもを支援している若者たちも支援

中学校のころから、両親がけんかばかりしていて、家に帰るのが本当に怖かったのをよく覚えています。その後、10年くらいかけて両親は離婚したの ですが、その間に耐えられなくなった私と妹は家を出てしまいました。そんな自分の経験もあり、すべての子どもたちが、愛をいっぱい受けて育ってほしいなあと思います。 それが社会の大人の責任ではないでしょうか。

また、児童養護施設の子どもたちを支援しているのが、代表の慎君をはじめとする若者だというのもうれしいです。若者による子どもたちの支援を、私も支援します。

Living in Peace について

■Living in Peaceとは?

機会の平等を通じた貧困の削減を目標に2007年10月に設立された特定非営利活動法人です。海外のマイクロファイナンス機関の支援(マイクロファイナンスプロジェクト)、及び国内社会的養護の支援(こどもプロジェクト)を行っています。

■成果: 寄付総額4,000万円突破、これまでに2つの施設の建替を支援

こどもプロジェクトは、2010 年11 月に、個人から毎月継続して定額を寄付いただく児童養護施設向けの寄付プログラム「チャンスメーカー」を立ち上げました。

2015年12月末には寄付総額が4,000万円を突破し、600名近い寄付者の皆様にご支援いただいています。

最初の支援先である社会福祉法人 筑波会 筑波愛児園は、この寄付金を活用し、去る2013年1月10日に竣工・小規模施設(グループホームや小舎制ユニット等)へと建て替わり、移転することになりました。

また、2015年6月には、2件目の建替支援として、治療施設を併設することで、より広いこどものニーズに対応可能な情緒障害児短期治療施設の小規模施設への建替を支援することを決定しました。

その他の支援先の拡大については、順次検討を進めております。

新しい施設は中庭を取り囲む一般住宅のような5棟の建物で作られています

3つの親子訓練棟(宿泊施設)

親子がまた一緒に暮らすための訓練や、退所する児童の自立訓練のために使われます

子どもたちの個部屋

子どもたちが暮らすグループホームのキッチン

■特徴: 全員が本業を持つ社会人。資金効率が高く、寄付金のほとんどが子どもたちに届く

Living in Peaceは、全員が本業を持つビジネスパーソンであり、専従職員を持たない「完全パートタイム NPO」です。寄付金が支援先に届くまでにNPOスタッフの人件費などの経費が寄付金から差し引かれるのが一般的ですが、私たちは人件費が発生しないため、いただいた寄付金のほとんどが子どもたちのために使われます。これまでの実績では、寄付システムを運用する手数料などの最低限の諸経費は、寄付金のおよそ7〜10%です。

また、Living in Peaceは認定NPO法人としての認定を国税庁長官より受けており、皆さんの寄付金は税制上の優遇措置の対象となり、所得税の税額控除などの適用を受けられます。

■代表プロフィール

慎 泰俊

1981 年東京都生まれ。朝鮮大学校政治経済学部法律学科卒業、早稲田大学大学院ファイナンス研究科修了。モルガン・スタンレー・キャピタル、ユニゾン・キャピタルを経て、現在は五常・アンド・カンパニー代表パートナー。

仕事の傍ら,2007年にNPOであるLiving in Peaceを設立し,カンボジアやベトナムなどで貧困層の金融へのアクセスを拡大するために日本初の「マイクロファイナンスファンド」を企画。国内では,児童養護施設向けの寄付プログラム「チャンスメーカー」の実施および子ども向けのキャリアセッションを行う。

「15歳からのファイナンス理論入門」(ダイヤモンド社)

「働きながら、社会を変える。」(英治出版)

「ソーシャルファイナンス革命」(技術評論社)

「未来が変わる働き方」(ディスカヴァー・トゥエンティワン)

「ひらめきとイノベーションの授業」(ダイヤモンド社)

「正しい判断は、最初の3秒で決まる」(朝日新聞出版)